初の国産旅客機YS-11設計者 木村秀政③

5人のサムライの激論

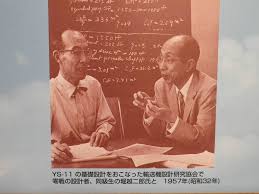

日本初の国産旅客機「YS-11」の開発に取り組んだ東大航空学科の同期、木村秀政と堀越二郎。

木村は堀越を「飛行機を設計する場合、ひとつの点だけを徹底追求すると非常に特徴のある飛行機ができる。妥協的でないからこそ、零戦ができた」と評した。反対に木村は「チームワークを考え、全体のバランスを取りながら仕事を進めていく。意見をまとめ上げていくのが得意。どんなことにも安全第一」といわれた。

スペシャリストの堀越、ゼネラリストの木村の違いはあったが、二人の技術者としての思想は共通のものだった。

軍用機開発に携わらなかった木村と違い、堀越は戦後、米軍から高い評価を受けたが、零戦は「防弾を犠牲にした人命軽視の設計」との批判も受け、特攻機として使用されたため、軍国主義のシンボルのような存在になってしまった。

零戦の加藤 与えられた条件の中で成果を得られるか

堀越は反論した。「技術者の仕事というものは芸術家の自由奔放な空想と違って、いつも厳しい現実的な条件や要請がつきまとう。与えられた条件の中で当然考えられるぎりぎりの成果をどうやったら一歩抜くことができるか」

零戦は非力なエンジンで同等以上の飛行性能を得るため、優先順位を付け、防弾を備えなかったということだろう。

航研機の木村 与えられたテーマをいかに実現するか

木村も日大の教え子、武石明にいった。「技術者は与えられたテーマをいかに実現するか。目的に的確にあった飛行機をいかに作るかだ」

YS開発チームに与えられたテーマは明確だった。どのような仕様にしたら一番売れる飛行機になるか。商用機としての当然のテーマだった。

* * *

昭和三十三年、本格的な基礎設計が始まった。「純粋に技術的な議論なので本当に楽しく、時のたつのを忘れた」と木村がいうほど、「五人のサムライ」の議論は、若い技術者たちを圧倒した。「飛行機ができなければ、国が滅ぶという国運をかけて、命をかけて、飛行機を作った自負心と経験はとても自分たちにはないものでした」と後輩の園田寛治はためいきをつくように話した。

国が滅ぶという国運をかけ、命をかけて

「傑作機は作ったけど、戦争に負けた責任を感じ、設計をだれかに伝えなくては、残していかなければという使命感があったと思う」。園田は言葉ではなく肌で感じた。

激論の最後の調整は木村の仕事だった。『博識だし、まとめ役としてシャッポになるのが一番いい。ほかの人々の意見をよく聞き、時間をかけずに決定できる』。土井武夫は木村の追悼文集に書いた。木村のゼネラリストとしての本領であった。

YSの狙いは千二百メートル滑走路で離着陸ができ、中・近距離路線に使用して採算性がいい航空機。課題は大きさだった。当時、世界のローカル線では二十-三十人乗りのDC3型機が主流。事前調査で、満席で搭乗を断るより、常に搭乗率60%で運航する方が有利と出たYSは双発機では最大の六十人乗りに決まった。

「座席が多すぎる。見通しを完全に誤った」と評論家に批判された。が、後に航空機需要が高まり、六十四席に増席した。木村は上機嫌でよく長男、翔に話した。「あれで成功したようなものだったな」

* * *

国策会社「日本航空機製造会社」が設立された昭和三十四年、五人のサムライは一線から退き、顧問のような形になった。五人はすでに還暦に近く、電気機器のおばけのような旅客機を設計するには年を取りすぎていた。

園田は「若い世代にまかせた後は一切、口出ししなくなった。設計者として名をはせていたのに、できないことです」と感慨深げにいった。

18万時間の試験を18カ月

設計の最終段階での課題は耐久性にあった。軍用機の稼働時間は数百時間程度しかなく、日本にはデータはまったくなかった。日本初の国産旅客機ということもあり、最大の安全策をとり、世界一厳しい疲労強度試験を実施することになった。稼働十年と計算して耐用時間三万時間と予測、実際には六倍もの十八万時間の試験を十八カ月かけて行った。

「当時のメード・イン・ジャパンは、悪かろう安かろうの代表。そんな時代でも、いいものを作れば、必ず売れる飛行機になる。それは技術者の良心であり魂」と日大教授の柚原直弘。五人の思想は若い技術者に引き継がれていた。

ついに、木村らが待ち望んだ日が来た。三十七年八月三十日、名古屋空港。午前六時、初飛行を取材するため詰めかけた二百人以上の報道陣の前に、ゆっくりと白と青のYS試作機が姿を現した。管制から飛行許可が下り、二千四百メートルの滑走路を走り出した。七時二十一分、ふわりと離陸した。

日本で初めての国産旅客機がいま、飛び立ちました

「日本で初めての国産旅客機がいま、飛び立ちました」。生中継のアナウンサーが絶叫する脇で、五人のサムライはYSが黒い点になっても空を見上げていた。敗戦での航空禁止から十七年がたっていた。

軍用機の初飛行が軍事機密だった時代を経た木村は、その日のことをこう書いた。

『こんなに多数の人によって初飛行を祝福された果報者は、かつてわが国にないだろう』

その時、だれもが最後の国産旅客機になるとは思っていなかった。(敬称略)